活動・調査報告

国立大学附置研究所・センター会議 第1部会及び北海道大学北極域研究センターは、共催で、「第69回国立大学附置研究所・センター会議 第1部会シンポジウム SDGs×課題解決型研究~北極域での実践を中心に~」を9月3日(火)にオンラインで開催しました。

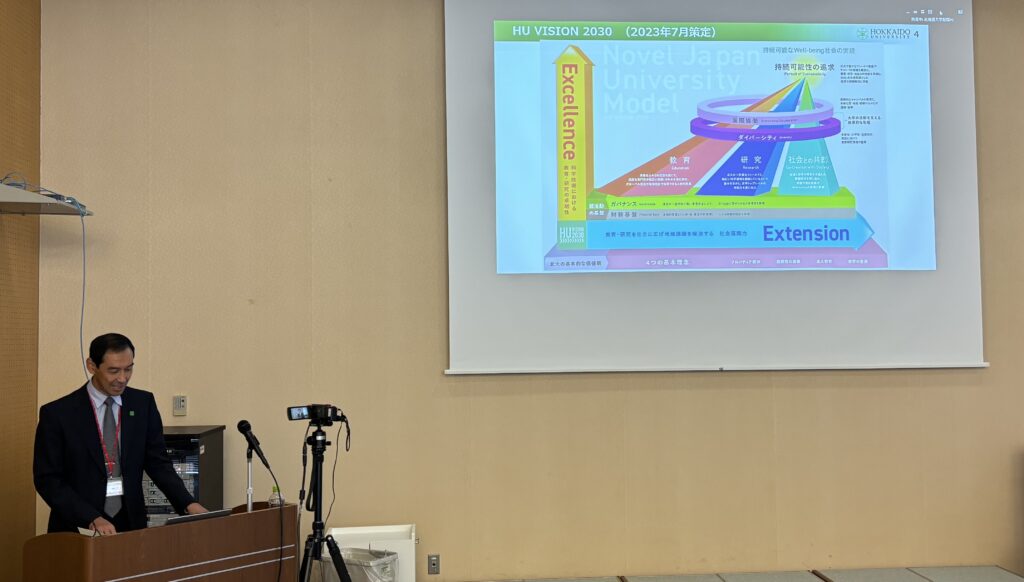

本シンポジウムにおいて、サステイナビリティ推進機構 加藤悟 教授が「世界の課題解決(SDGs達成)に貢献する北海道大学」と題して講演しました。講演では、本学が保有している札幌キャンパスや研究林が、もともとアイヌの方々が、日々の暮らしに利用していた場所であるという歴史的背景の共通認識についての紹介から始まり、2024年8月1日に「北海道大学サステイナビリティ宣言」を策定したこと、2021年8月以降「サステイナビリティ推進機構」を新設し全学的に取り組んでいること、THEインパクトランキングで高い評価を得ていること等を紹介しました。また、近年の取り組みとして、雨龍研究林や札幌キャンパスが環境省の「自然共生サイト」に認定され、OECM国際データベースに登録されたこと等を紹介しました。

シンポジウムでは、上記の他、北海道大学瀬戸口剛理事・副学長による開会挨拶、Future Earth国際事務局 日本ハブ事務局長兼長崎大学グローバルリスク研究センター副センター長 春日文子 教授、北海道大学北極域研究センター 平田貴文 特任准教授、同 ユハ・サウナワーラ准教授の3名による講演、国立大学附置研究所・センター会議 第1部会長 東京大学地震研究所長 古村 孝志 教授による閉会挨拶がありました。

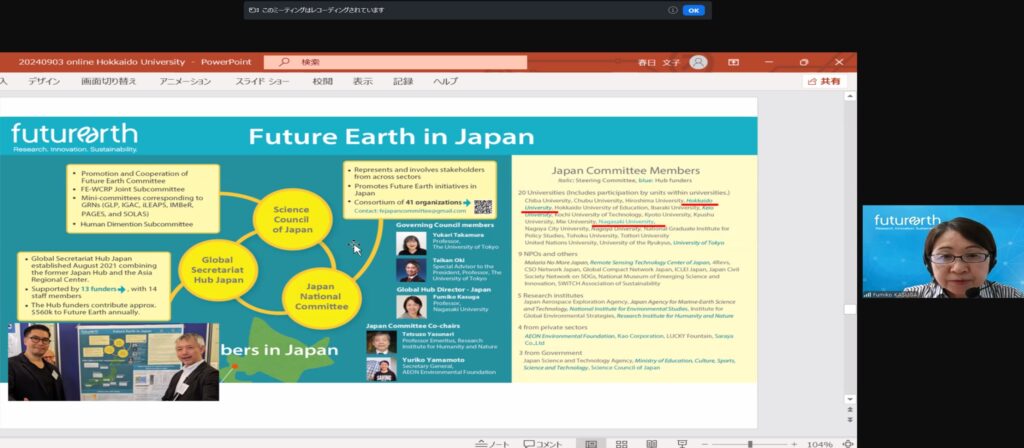

春日教授は、近年の気候変動が生命に危険を及ぼす可能性を示唆し、未来のビジョンに対してバックキャストでアプローチを行う必要があることを説明しました。また春日教授は、Future Earth日本委員会において、北海道大学が41ある参加機関の1つであるだけでなく、運営委員会のメンバーでもあること、future Earthを通じて共に研究とイノベーション、社会との協働を通して、持続可能で公平な地球社会への転換をめざしていることを紹介しました。平田特任准教授の講演では、海洋生態系の保護についての説明があり、比較的単純な北極域の生態系を理解することが複雑な地球海洋生態系の理解につながることや、北極域周辺海域における調査の意義を講演しました。サウナワーラ准教授は、GX(グリーントランスフォーメーション)とDX(デジタルトランスフォーメーション)について講演し、北欧では豊富な電力や安価なグリーンエネルギーを活用し、寒冷な気候、低い自然災害リスクなどの知的な優位性を活かし、早い段階からデータセンターが開設されていること等を紹介しました。

シンポジウム概要

- 「第69回国立大学附置研究所・センター会議 第1部会シンポジウム SDGs×課題解決型研究~北極域での実践を中心に~」

- 日時:2024年9月3日(火)13:30~17:00

- 場所:オンライン

- 次第:

- 開会挨拶

北海道大学 理事・副学長 瀬戸口剛 - 「地球環境と社会の課題解決を目指して~Future Earthにおける超学際研究の取組み」

Future Earth国際事務局 日本ハブ事務局長

長崎大学グローバルリスク研究センター

副センター長・教授 春日 文子 - 「世界の課題解決(SDGs達成)に貢献する北海道大学」

北海道大学サステイナビリティ推進機構

教授 加藤 悟 - 「北極海における海洋生態系の脆弱性評価」

北海道大学北極域研究センター

特任准教授 平田 貴文 - 「北極域・北方圏の地域開発におけるGXとDX」

北海道大学北極域研究センター

准教授 ユハ・サウナワーラ - 閉会挨拶

国立大学附置研究所・センター会議 第1部会長

東京大学地震研究所 所長・教授 古村 孝志

- 開会挨拶